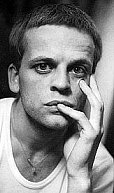

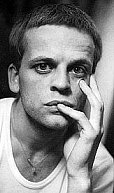

Klaus Kinski- 1954

(Foto: Hanns-Joachim Starczewski / Deutsches Filmmuseum Frankfurt a.M.) Filmuseum Potsdam |

Klaus Kinski: Ein deutsches Grauen? Klaus Kinski, geboren am 18. Oktober 1926 als

Nikolaus Günther Karl Naksynski in Zoppot/Danzig, gestorben am 23. November 1991 in

Lagunitas/San Francisco, wäre im vergangenen Jahr 75 Jahre alt geworden; gleichzeitig

jährte sich sein Todestag zum zehnten Mal.

Beide Anlässe fanden im Medium Fernsehen, das zu solchen Anlässen normalerweise mit

unzähligen Filmwiederholungen aufwartet, kaum ein Echo. Offenbar mag man lieber

handzahmeren Filmschaffenden huldigen. Polarisiert und erhitzt Klaus Kinski womöglich bis

über den Tod hinaus die Gemüter? "Der Mann, den alle zu hassen liebten, wenn auch

aus ganz unterschiedlichen Motiven, [...] war nicht durch seine Filme, sondern trotz der

Filme, mittendrin und außerhalb, eine eigene Geschichte. Es ist die Geschichte einer

exaltierten Passion: ein deutsches Grauen, das zu sich kommt, indem es anderes zerstörend

sich selbst zerstört", heißt es in einem Nachruf (Georg Seeßlen, Klaus Kinski -

Ein deutsches Grauen, Epd Film 1/1992.). |

| Kinskis Geschichte und seine zerrissene Persönlichkeit interessieren auch

heute noch, aber man kann und muss sie unter weit mehr Aspekten sehen. Und deshalb vollzog

sich die Hommage an einen der exzentrischsten und international bekanntesten deutschen

Schauspieler folgerichtig auf ganz anderer Ebene, nämlich im Rahmen retrospektiver

Ausstellungen und diverser Publikationen von Büchern wie CDs. Verwiesen werden soll an

dieser Stelle auf eine ambitionierte Kinski-Fansite: http://www.klaus-kinski.de/,

die zum Stöbern einlädt und kaum eine Frage offen lässt. Nachfolgend eine kleine

Auswahl aus den Veröffentlichungen des Kinski-Jubiläumsjahres 2001.

|

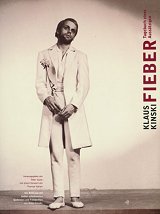

Klaus Kinski, „Fieber" - Gedichtband

|

Ich weiß nicht, wer ich bin und wer ich war

Ein Fremder vor mir selbst und neu für mich

Und alt, wenn ich im Spiegel sehe

Ich glaubte, dass ich überall zu Hause sei

Und war schon heimatlos, bevor ich noch ganz dort war

Ich bin durchaus sehr zart und fühl‘ mich doch kräftiger als alle

So stark manchmal, so schwach so oft [...] |

| Herausgeber Peter Geyer stieß 1999 zufällig bei einer Nachlassauktion

auf den jahrzehntelang verschollenen maschinengeschriebenen Gedichtband, von dessen

Existenz kaum jemand wusste und dessen Authenzität nicht unumstritten ist. Thomas Harlan,

der mit Klaus im Frühjahr 1953 in Paris ein Hotelzimmer teilte, erinnert sich, wie die

Gedichte entstanden. Kinski habe wie ein Besessener geschrieben, dem Freund vorgelesen, ja

gebrüllt, und alles, so mutmaßt Harlan heute, aus Liebe zu einer schwerkranken jungen

Norwegerin namens Bergell, die damals für kurze Zeit Kinskis Geliebte gewesen sei. Ein

unstetes, unruhiges Leben führten die beiden, „alles war wie Fieber damals".

Die gebundenen Manuskripte Kinskis ließen sie zusammen mit überflüssigem Reisegepäck

bei einem Freund zurück - und holten es nie ab. |

| So manche männlichen deutschen Schauspieler sehen sich in

Kinski’scher Tradition. Besonders diejenigen, die sich gern selbst inszenieren. Wenn

sie allerdings Ben Becker heißen, mit volltönender Stimme gesegnet sind und aus Kinskis

lyrischen Ergüssen eine regelrechte Performance zu veranstalten wissen - dann sei ihnen

verziehen. Ein Auswahl von 12 Stücken findet sich auf der CD. Becker bringt die

wahnwitzigen Texte, diesen „lyrischen Auswurf voll Weltschmerz, Weltwut und wahrer

Körperflüssigkeitenflut" (taz vom 19.12.2001) mal vehement, mal zurückgenommen,

immer suggestiv zu Gehör. Herausragend die akustisch-musikalische Untermalung Alexander

Hackes („Einstürzende Neubauten"), u.a. mit Alltagsgeräuschen, die eine

atmosphärische Note hinein bringt. Selbst obszöne, Ekel erregende Passagen gewinnen eine

seltsame, vorher ungeahnte Faszination, die aber nur schwer auszuhalten ist. |

Klaus Kinski, „Fieber". Tagebuch eines

Aussätzigen, hg. von Peter Geyer, mit einem Vorwort von Thomas Harlan, Eichborn 2001.Fieber. Ben Becker spricht Klaus Kinski,

Musik von Alexander Hacke, BMG 2001, ca. 46 min. |

|

Klaus Kinski.

Deutsche Grammophon Literatur 2001

CD ca. 70 min. |

"Kinski spricht ..." - Unter diesem knappen wie präzisen Titel

ging der einst hochgelobte Theaterdarsteller, der sich in kein Schauspielensemble

dauerhaft integrieren ließ oder lassen wollte, seit den späten 1950er Jahren als Solist

auf Tournee und nahm zahlreiche Schallplatten auf, die sich ausnehmend gut verkauften.

(Vielleicht weil gelegentlich hüstelnde Hörer auf dem heimischen Sofa nicht Gefahr

liefen, von einem erzürnten Rezitator beschimpft zu werden?) Herausragendes Merkmal

seiner charismatischen Vortragskunst: die Lautstärke. Kinski schreit Klassisches

(Schiller, Shakespeare u. a.), Exzentrisches (Villon, Rimbaud), auch mal Exotisches

("Dichtung afrikanischer Völker"). |

| Eigenmächtige Abänderungen literarischer Texte, "an

denen der Orator so lange herumfeilt, bis sie sich in Dumdum-Geschosse verwandelt

haben" ("Spiegel" 9/1961), waren nicht selten. Vom Publikum wird Kinski

stürmisch gefeiert, wie z.B. 1957 mit Villon-Gedichten in Wien, vom Feuilleton hingegen

werden beide geschmäht: "Wer aber ist dies offenbar doch unmündige Publikum? Es

sind dieselben Leute, Akademiker, Bibliothekarinnen, Angestellte, Studenten, junge Damen

und alte Mädchen, die sich bei Premieren absurden Theaters als die Claqueure jeglichen

Avantgardismus gebärden. [...] Die Hände gefaltet und schwach lächelnd, nimmt er die

Huldigung der Hunderte entgegen, die sich um den Meister scharen wie um einen

Religionsstifter. [...] Die Gefühle, die er in der ,Masse' hervorruft und ihr zugleich

abnimmt, stammen aus jenen gefährlichen Bereichen des Bewußtseins, die die großen

Rattenfänger des Jahrhunderts zu nutzen verstanden und verstehen werden." (FR vom

8.2.1960, zit. nach P. Reichelt, Der Deklamator, in: Ich bin so, wie ich bin, S. 96f.) Erstmals

legt die Deutsche Grammophon nun Aufnahmen aus dem Jahr 1960 auf CD vor: Auszüge aus

Dostojewskijs "Schuld und Sühne" und Baudelaires "Die Blumen des

Bösen", afrikanische Lyrik, Gedichte von Friedrich Nietzsche sowie "Balladen

und lasterhafte Lieder" von François Villon. Was auf den ersten Blick als gewagte

Mischung literarischer Texte anmutet, erweist sich als kleiner Querschnitt durch Kinskis

Lesungen. Gewöhnungsbedürftig für heutige Ohren ist der antiquierte Rezitationsstil,

den Kinski pflegte und der schon damals überhaupt nicht mehr der seit Beginn der 1960er

Jahre auf deutschen Bühnen Einzug haltenden "neuen Sachlichkeit" entsprach. Ein

häufiges Übermaß an Pathos, ,"schnarrendes R", ein oft in die Monotonie

abgleitender Sprachductus machen das erstmalige Abspielen der kompletten CD nicht

unbedingt zu einem akustischen Highlight und lenken von den Inhalten zunächst ab. Erst

das mehrmalige Anhören und ,Sich-einlassen', vor allem auf die Villon- und

Baudelaire-Stücke, offenbaren Kinski Einfühlungsvermögen bei der Interpretation. HIER

geht es zu einer Rezension im Hoerbuecher4um zu "Kinski spricht

Schiller" aus der Reihe "Kinski spricht" |

|

|

Klaus Kinski, Ich brauche Liebe, Heyne Tb

(ursprünglich für den amerikanischen Buchmarkt ergänzte Fassung von "Ich bin so

wild nach Deinem Erdbeermund"). Kinski braucht Liebe. Wer

braucht die nicht? Die Frage ist nur: Wer braucht diese Autobiographie? Niemand.

Klatschspalten-Klaus erfindet sich eine proletarische Kindheit und beschreibt

hingebungsvoll seine vielfältigen sexuellen Ausschweifungen. Ob das alles wirklich so und

nicht anders passiert ist? Da zweifelte sogar der Verleger - jedenfalls ist es den

Beteiligten nicht zu wünschen. (Gut, dass manche von ihnen schon lange tot sind.) So

landet man als Serie in "Bild", aber nicht in Bücherregalen. |

|

Ina Brockmann u. Peters Reichelt,

Ich bin so, wie ich bin,

dtv 1. Auflage 2001. |

Ina Brockmanns und Peters Reichelts in vier thematische Abschnitte gegliederte

Anthologie lenkt den Blick hauptsächlich auf das künstlerische Schaffen Kinskis. Die

Aufsätze verschiedener AutorInnen zeichnen ein Bild des Schauspielers, das sich von den

stereotypen Klassifizierungen des "wahnsinnigen Genies" oder "Irren vom

Dienst" wohltuend abhebt (skandalträchtige Enthüllungen werden sensationslüsterne

LeserInnen darin vergeblich suchen) und das dennoch nicht ‚weich gespült‘

wirkt. Hinzu kommen persönliche Anmerkungen ehemaliger Kollegen, wie z. B. Helmut

Qualtinger, die sich ihrer Zusammenarbeit mit Kinski erinnern. |

| Klaus Kinski und die Bühne: Claudia Balk skizziert

Kinskis erste Schritte auf renommierten deutschsprachigen Theaterbühnen, darunter dem

Wiener Burgtheater, während sich Peter Reichelt dem Wirken Kinskis als Rezitator widmet

ebenso wie der Nachdruck des "Spiegel"-Titels 9/1961 ("Deklamator

Kinski"). Klaus Kinski und der Film: Georg Seeßlen verfolgt Kinskis Erfolge

wie Misserfolge von Wallace über den Italo-Western bis Herzog. Über das letzte

ambitionierte "Paganini"-Projekt berichtet Carsten Frank.

Biographische Informationen gibt schließlich Ina Reichelt anhand einer

chronologisch-tabellarischen Übersicht. Ein Werkverzeichnis rundet den Band ab.

Nicht zuletzt besticht der Begleitband zu der ebenfalls von Reichelt und Brockmann

konzipierten gleichnamigen Wanderausstellung, die noch bis Herbst 2003 gezeigt wird, durch die Wahl seiner

Abbildungen, darunter Filmstandfotos und Plattencover wie Privatfotos. Die kontrastreiche

und spannungsgeladene Anordnung des zum Teil bisher unveröffentlichten Bildmaterials

macht das Stöbern zum Vergnügen. |

|

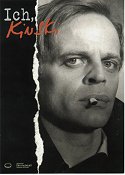

Klaus Kinski

(Foto: Coverfoto des Katalogs zur Ausstellung. Der Katalog kann für 23,- € hier bestellt werden - ISBN

3-88799-063-3) |

"Ich, Kinski." Ausstellung des Deutschen Filmmuseums Frankfurt

am Main, derzeit zu sehen im Filmuseum Postdam.

Die Ausstellung "Ich, Kinski" gibt einen Gesamtüberblick über Leben und

Arbeiten Klaus Kinskis. Sie zeichnet seine Anfänge als Theaterschauspieler in englischer

Kriegsgefangenschaft sowie seinen ersten Theaterskandal mit Cocteaus "La voix

humaine" (Berlin 1949) nach und widmet sich ausgiebig seinen Rezitations-Auftritten

und Schallplattenaufnahmen. Das filmisches Werk zwischen 1947 bis 1989 ist mit Fotos,

Originalfilmrequisiten (wirklich zum Fürchten: das "Nosferatu"-Kostüm) und

Filmausschnitten vollständig vertreten, von den frühen Filmen über die schon fast

‚legendären‘ Edgar Wallace-Verfilmungen, bei denen wir uns doch alle so schön

vor Klaus gegruselt haben, hin zu den seichten bis peinlichen B-Pictures und

Spaghetti-Western, um bei Werner Herzog ausgiebig Station zu machen und schließlich bei

Kinskis letztem engagierten Projekt zu enden: "Kinski-Paganini".

Anmerkung: Vom 09.04.-09.06.2003 ist die Aussellung "Ich,

Kinski" im Österreichischen Theatermuseum in Wien zu sehen. |

| Biographische Notizen ergänzen die thematischen

Schwerpunkte, so dass den Schauspieler von einer persönlichen Seite kennen lernt, u.a.

als Sohn gutbürgerlicher Herkunft (was er selbst immer bestritt) oder als Vater, der

Steifftiere sammelte und seinem Sohn zärtliche Briefe schrieb. Zum ausgiebigen

Stöbern, Zuhören und -schauen laden die zahlreichen Zeitungsartikel, Faksimiles,

Rezitationsaufnahmen sowie Film- und Interviewausschnitte ein. Man sollte sich deshalb

Zeit nehmen, um diese Ausstellung zu entdecken. Und wer den Hörer des alten schwarzen

Telefons abheben mag, kann vor der "Edgar-Wallace"-Wand sogar mit Klaus

telefonieren.

Der Katalog zur Ausstellung ist leider nur vor Ort beziehbar, nicht im Buchhandel. An

den jeweiligen Ausstellungorten wird meist ein umfassendes cineastisches Begleitprogramm

angeboten.

Kleiner Tipp: Unbedingt im Gästebuch blättern - Liebeserklärungen von Fans sind

manchmal skurriler als ihr Idol...

|

![]()